澳門樂團的布拉姆斯作品系列音樂會,筆者欣賞了第一、二及四場,按相關購票指引,只有購足四場管弦樂作品音樂會票才能免費獲取幾場室樂演出的票,而室樂演出的票全屬贈品,並不公開發售,因此我無緣出席這幾場音樂會,儘管我很迷戀布拉姆斯的室樂作品。

第四場節目包括《第二鋼琴協奏曲》和《第四交響曲》,如此曲目配搭,對布拉姆斯迷來說實在難以抗拒。俄羅斯鋼琴家沃洛丁(Alexei Volodin)的表現讓我印象深刻,他的音色纖巧細膩,著墨偏於輕淡,用情理智,藉變化多端的觸鍵及造句,冷靜客觀地呈現作品面貌。他的右手矯健輕靈,左手沉穩強勁,好像各走極端,但又配合得天衣無縫;他在強弱對比方面頗見創意,弱音或強音似乎在不經意間出現,對比鮮明,讓人意想不到,卻別具其說服力。在第三樂章中,大提琴獨奏段落美極,沃洛丁以輕柔觸鍵呼應,情深款款,如泣似訴,特別令人陶醉。

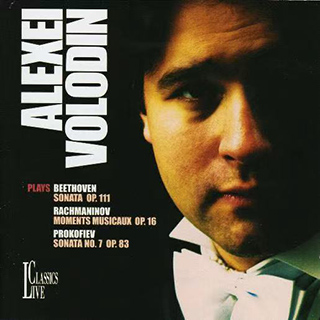

沃洛丁畢業於莫斯科音樂學院,雖然出身自俄羅斯學派,但我感覺他似乎融合各家之長,特別在觸鍵上很有點法國學派風格。沃洛丁雖不止一次在音樂會彈奏布拉姆斯的協奏曲,但暫未見相關唱片,他的錄音亦以獨奏曲為主,聽他於二零零四年在慕尼克灌錄的音樂會實況專輯,頗能領略其多元、多變風格。在貝多芬最後一部奏鳴曲(Op.111)中,沃洛丁並不強調力量對比,弱音輕盈細緻,感情冷靜理智,憑個人推敲重塑作品肌理,在造句及音色營造上顯見其獨特見解。拉克曼尼諾夫《六首音樂瞬間》(6 Moments Musicaux)亦彈得「雲淡風輕」,聲部輪廓分明,高音清爽通透,低音層次清晰,靈巧構思配合精妙觸鍵,別具飄逸韻味,充份表現作品抒情的一面。普羅哥菲耶夫《第七奏鳴曲》彈奏活潑靈動,作品強悍曲風顯然被刻意收斂,避免音色過於濃重,直至末樂章才藉凌厲技巧展現出粗獷曲風。

沃洛丁於二零一三年推出的一張拉克曼尼諾夫作品專輯,收錄了《柯賴里主題變奏曲》(Variations on a theme of Corelli)、《第二號奏鳴曲》、五首前奏曲及四首音畫練習曲(Études-Tableaux),可大致領略其精湛琴技及獨特風格。他較注重發掘樂曲的韻味和詩意,把高難度曲子應付自如,卻毫無炫技傾向。在幾首熱門曲子中(如Prelude Op.3 No.2及Op.23 No.5),我們不應期待Horowitz那股震撼,沃洛丁的詮釋完全是另一面向的。

說回音樂會。在阿爾明(Christian Arming 1971-)指揮澳門樂團協奏下,《第二鋼琴協奏曲》完成得很完美。沃洛丁加奏了布拉姆斯的Intermezzi Op.117的第一首,為上半場演出劃上句號。下半場阿爾明繼續帶領樂團演奏的《第四交響曲》,筆者對各方面感受滿足,音樂實在美得沒話可說,在此從略。阿爾明是一位「悅目」的指揮家,他的台型瀟灑,指揮在含蓄優雅中又具有明確提示,可說兼備了「實用性」和「觀賞性」。

就第一及第二場音樂會所見,本以為澳門樂團的弦樂聲部採用了全新的排位,但當晚又回復了原先布局,大概是客串指揮家的要求吧,畢竟這是最正常的排位。值得提出的是,兩種排位音響差別頗明顯,個人屬意第一及第二小提琴分列左右的方式。

接連舉行的幾場布拉姆斯作品音樂會,不論在選曲及演出陣容上都算「大製作」,雖然台上成績有目共睹,但台下成效卻差強人意,本地樂迷似乎未為主辦方的誠意打動,除首場入坐率較「可觀」外,其他場次則較為「失禮」。關於這問題,可能有人歸咎布拉姆斯音樂的受眾面較窄,在本地的吸引力不如貝多芬、莫札特、柴可夫斯基、蕭邦等作品,這「歪風」應是原因之一,此外,部份樂迷確信國際音樂節才是名牌(另一歪風)也是問題所在,加上「離澳消費」,更促成此般冷清場面。希望有關當局不要氣餒,堅持本地音樂文化建設工程,把高質素音樂會繼續辦下去。◇