2021年,一位年輕人在網絡論壇上推薦了一位「冷門的新加坡華語歌手——孫燕姿」,這個話題意外衝上熱搜,讓無數80後、90後哭笑不得。這個令人啼笑皆非的標籤背後,是一個曾經統治華語樂壇一個時代的名字。對於我們這些85後來說,孫燕姿不僅僅是歌手,更是我們整個青春的注腳。

天籟之音的誕生

孫燕姿出生於新加坡一個書香門第,父親是南洋理工大學的教授,母親同樣從事教育工作。在嚴謹的家教氛圍中,她五歲開始學習鋼琴,十歲首次登臺演唱,十八歲便寫出了第一首原創作品《Someone》。後來她進入大學,擔任校園樂隊主唱,獨特清澈的嗓音漸漸受到圈內人士的關注。

2000年,華納音樂董事長周建輝在新加坡偶然聽到了孫燕姿的試唱帶,僅憑三首歌,就毫不猶豫決定簽下她。然而面對這份許多新人夢寐以求的合約,孫燕姿的父親卻堅持一個原則:必須順利完成大學學業。令他意外的是,華納方面對此表示充分理解和尊重,願意等待她畢業再正式出道。於是,當孫燕姿在考場寫下最後一筆的同時,她也悄然簽下了走向華語樂壇的合約——一張延遲啟航的船票,承載著家庭的期望與行業的誠意。這裡把結尾的重點放在是因為孫燕姿聲音的寶貴,一鳴驚人的起點。

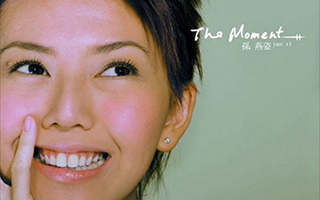

2000年6月,孫燕姿發行首張專輯《孫燕姿》,其中的主打歌《天黑黑》成為當年夏天最動人的旋律。這首歌巧妙融入了閩南語民謠,通過對童年回憶的訴說,勾起了人們心中最柔軟的部分。專輯一經推出便大獲成功,在臺灣賣出33萬張,新加坡2萬張,香港5萬張,內地更是一舉突破25萬張。

令人驚歎的是,在同年的第12屆金曲獎上,孫燕姿擊敗了同期出道的周杰倫,榮獲最佳新人獎。這個戴著黑框眼鏡、留著短髮、身材瘦削的女孩,用她清澈而富有穿透力的嗓音,宣告了一個新時代的來臨。

音樂王國的建立

隨後的三年,孫燕姿以每年兩張專輯的速度持續輸出優質音樂。《我要的幸福》《風箏》《Start自選集》《Leave》《未完成》......每一張專輯都延續著高質量和高銷量。2002年,她登上《亞洲周刊》封面,該刊用十頁篇幅深度報道了她的現象級成功。

孫燕姿的音樂從未局限於一種風格。從《我要的幸福》的青春追夢,到《風箏》的自由嚮往;從《綠光》的創新嘗試,到《遇見》的深情訴說,她不斷探索著流行音樂的邊界。《綠光》中融入了踢踏舞節奏和大段英文RAP,開頭充滿異國風情的旋律讓人耳目一新。這支歌的創作過程也很特別——孫燕姿在旅行中產生靈感,作詞人梁鴻斌僅用40分鐘就把她的構想變成了精彩的歌詞。

巔峰時期的思考

在事業如日中天之時,孫燕姿卻做出了令人意外的決定。2003年,她在演唱會上告訴粉絲:「現在不太清楚自己的角色是什麼,失去了唱歌的快樂。如果音樂沒有了靈魂,那我寧願放下手中的麥克風。」

這種在巔峰時期急流勇退的勇氣,在娛樂圈實屬罕見。她不願意陷入模式化的唱片製作周期,選擇放慢腳步,留更多時間給生活。也許正是這種不貪婪的態度,讓她的音樂始終保持著純粹和真誠。(上)◇

(圖片選自網絡)