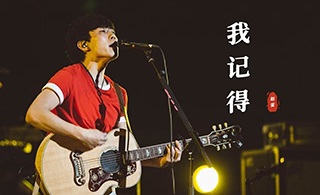

第一次聽見趙雷的《我記得》,是在一個安靜的夜晚。簡單的吉他聲響起,像輕輕推開了記憶的某扇門。「我帶著比身體重的行李,游入尼羅河底。」——歌詞在夜色中流淌,帶著某種既親切又陌生的氣息。

這首歌來自趙雷二零二二年的專輯《署前街少年》。與當下很多追求即時共鳴的流行作品不同,它需要你靜下心來,反復聆聽,才能觸碰到其中深邃的情感脈絡。趙雷曾說,這首歌源於對逝去親人的懷念,以及對生命輪回的某種感悟。這樣的創作初衷,在如今追求速食效應的華語樂壇,顯得格外珍貴。

歌詞開篇的「行李」意象頗為耐人尋味——它既是嬰兒出生時的「行李」,也是靈魂轉世時攜帶的前世記憶。趙雷以近乎白描的語言,勾勒出一幅靈魂輪回的圖景:「尼羅河底」可能是對生命源頭的隱喻,「閃電」與「光圈」則暗示了出生時的震撼與模糊。這種將生死視為連續過程的視角,在華語流行音樂中並不多見。我們的情歌大多停留在現世情感的悲歡離合,少有這種穿越生死的凝視。

歌詞最動人的部分在於對親密關係的多重解構。在趙雷的筆下,母親不只是此生的親人,更是穿越多個時空的故人:「我們曾是戀人/後來戰爭爆發/你上戰場後就再也沒有回來」;「我們曾是朋友/在路邊告別,說著來世再見」。這種跨越生死、超越單一身份的情感設定,打破了傳統親情歌曲的局限,展現出愛的永恒性與多元性。

「我們總這樣重複分離/卻要重新開始/相互送別對方/說著來世再見/再次失憶著相遇」。這些看似平淡的歌詞,蘊含著深刻的生命哲思。它將人世間的聚散離合,理解為一場場循環往復的修行。每一次的告別都是為了更好的重逢,每一次的遺忘都是為了更純粹的相遇。

趙雷筆下的輪回不是宗教教條,而是溫暖的情感連結:「我們終將失憶著相遇/再次重複著分離/重複著相遇」。這種對人際關係永恒回歸的理解,令人想起柏拉圖在《會飲篇》中的古老寓言——靈魂終其一生都在尋找自己的另一半。在趙雷的詮釋中,親情、友情、愛情都可能是這種尋找的不同面向。

特別值得注意的是歌曲中母親意象的處理:「直到我聽見一個聲音/我確定是你/可你怎記得我」。這一句簡單的歌詞,卻包含了輪回敘事中最動人的部分——即使身份變換,即使記憶模糊,靈魂之間依然存在某種深刻的相互識別。這種對母愛的詮釋,超越了世俗層面的感恩,進入了更為遼闊的生命理解。

與歌詞的深邃相呼應的,是旋律的極簡之美。趙雷選擇了極簡的吉他伴奏,和弦進行平穩而克制。趙雷的演唱也摒棄了技巧的炫耀,用近乎口語化的吟唱,將歌詞中的情感娓娓道來。歌曲結尾那段悠長的「嗚……」彷彿是言語盡處的情感延續,如同遠方的回響,為聽眾留下了回味與思考的空間。

在華語流行音樂的脈絡中,直接觸及輪回主題的作品確實少見。從《滾滾紅塵》的亂世情緣,到《童年》的成長記憶,再到《光陰的故事》的時間感歎,大多停留在現世人生的描摹。而《我記得》勇敢地走進了那個模糊地帶——前世與今生的交匯處。在商業化主導的樂壇,這樣的嘗試近乎奢侈,它要求聽眾放下對即時快感的追求,進入更深沉的思考。

這首歌之所以能觸動如此多聽眾,或許是因為它觸碰了我們內心深處的某種共同體驗——那些無法解釋的熟悉感,那些一見如故的相遇,那些似曾相識的瞬間。在物質主義盛行的時代,趙雷用他最擅長的方式,為聽眾保留了一片可以安放神秘體驗的精神領地。

當最後一個音符落下,夜色似乎更加深沉。《我記得》就像一扇半開的門,讓我們得以窺見生命更大的可能性。它不是提供答案,而是溫柔地提醒:在忙碌的日常生活之下,或許流淌著一條記憶的暗河,連接著我們的過去與未來,失去與重逢。

在這個習慣快速消費與遺忘的時代,趙雷用他的音樂告訴我們:有些珍貴的情感值得永遠銘記,那些我們深愛過的人,或許從未真正離開。他們只是在生命的循環裡,換了一種方式,繼續與我們相互陪伴,在漫長的時光裡,一次次告別,又一次次相遇。◇

(圖片選自網絡)